さまざまな大人との出会いから始まる、子どもたちの“まなび”

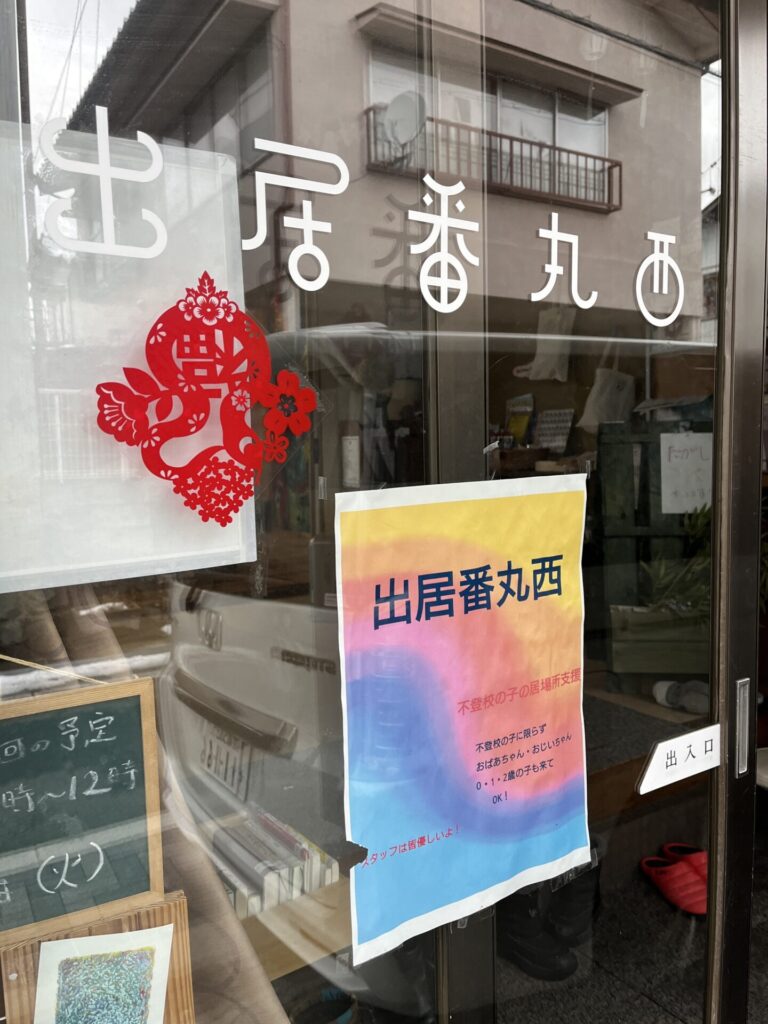

「出居番(でいばん)丸西」は、国宝松本城の東側、旧町名で出居番町、現在は城東と呼ばれるエリアにあります。子どもや若者はもちろん、保護者や地域の大人も気軽に集える“安心・安全な居場所”として、2022年にオープンしました。代表の岩田清美さんにお話を伺いました。

“まなび”の始まりは出会いにある

現在は週2日、水曜と木曜の10時〜15時に開けています。対象は小学生から40代くらいまで。運営に関わっているのは7人ほどで、すべてボランティアです。私のように元教師もいれば、会社員や主婦など、多様な背景を持つ方々です。基本的に当番を決めて、来られるときに来ていただくスタイルで運営しています。

この場所では、ご飯会などのイベントを開催したり、地域で活動する人々が出演するポッドキャストの配信も行っています。そうした取り組みを通して、日常的にさまざまな人が集う場所になっています。

今、利用している子どもたちは5〜6人ほど。ここではそれぞれが思い思いに過ごしています。教科書や問題集を使って勉強する子はあまりおらず、タブレットで絵を描いたり、“なぞなぞ先生”が出す問題に挑戦したり、アート系のワークショップに参加したり、散歩に出かけたりしています。なかには「やりたいことがない」という子もいますが、そんなときはスタッフと一緒にのんびり過ごしています。

今回のインタビューは「多様な学びの実践事例」という企画ですが、そもそもこの「学び」という言葉をどう捉えるかは、人それぞれ違いますよね。私が考える“まなび”とは、「出会い」から始まるもの。だから出居番丸西は、子どもたちにとって人やものと出会える場でありたいと思っています。そこからどんなふうに思いを巡らせていくのかが、“まなび”の出発点です。今の時代、スピードや効率、正確さでは機械のほうが優れています。では、人間の「学び」とは何か。それは大人自身がちゃんと問い直さなければならないと感じています。

学校に対する価値観を、少しずつ変えていきたい

この場所には、子どもたちだけでなく保護者も一緒に来ることが多いです。時には、保護者だけで来る方もいます。皆さん共通して、「この子が高校に行けなかったらどうしよう」「将来どうなってしまうのか」といった不安を抱えています。でも実際には、小中学校に毎日通えなくても卒業できる仕組みは整ってきていますし、その先の進路についても多様な選択肢が用意されています。そうした情報を丁寧に伝え、安心してもらうことも、私たちの大切な役割の一つだと思っています。

私自身が今もっとも課題だと感じているのは、大人の価値観を変えていくことです。「学校に行くのが当然」「行かなければダメ」という価値観をつくってきたのは、私たち大人の責任です。だからこそ、今の時代に合わせて、その考え方を見直していく必要があります。

最近の子どもたちは、学校に行かないという選択肢に対して、ずっと柔軟で寛容です。すでに「行かない」という選択が“あり”になりつつあります。でも、保護者世代は自分の経験をもとに考えてしまうため、不安が大きくなるのだと思います。「どうしても心配だったら、通信制高校などを一度見に行ってみてください」とお伝えすることもあります。通っている生徒の姿を実際に見ると、多くの方が納得されます。学校のシステムや「教わること」に対する価値観が、いまだに変わっていないことに、問題があるのではないでしょうか。

町の中に開かれた、誰もが集える場所を

私は2004年から15年ほど、信濃むつみ高校に勤めていました。今は「通信制に行きたい」と、自ら選んで入ってくる子もたくさんいますが、当時は学校に行けず、生きづらさを抱えながら「ここにしか来られない」という子が多かった時代。その頃から子ども、そして大人にとっても安心できる居場所が必要なのではないかと考えていました。その後、「EXPO-Jルーム」を立ち上げ、学習支援に取り組んできましたが、「学習ではない支援」ができる場も必要ではないかと、感じるようになりました。

出居番丸西を始めたのは2022年。郊外の広い場所を借りて“子どもを預かる”ような形ではなく、町の中で、大人も子どもも自由に出入りできる「開かれた場所」をつくりたいと考えて物件を探しました。ここは元表具店で、作業場だった1階部分を、地域の方々と一緒に床を貼ったり、机を作ったりして皆で整えました。この建物の良さは、入り口がガラス張りになっていて、中から外、そして外から中もよく見えること。中にいる子どもたちは、親や先生以外の大人たちが昼間に歩いている姿を見ることができる。逆に、外を歩いている人たちが中を覗き込んで、「何してるんだろう」と興味を持ってくれる。通りがかった大人が、ここで過ごす子どもや大人の姿を見て、「こういうのもOKなんだな」と思ってもらうことが、社会が変わる小さな一歩になると信じています。そういった積み重ねで、少しずつ社会の価値観を変えていければいいなと思っています。